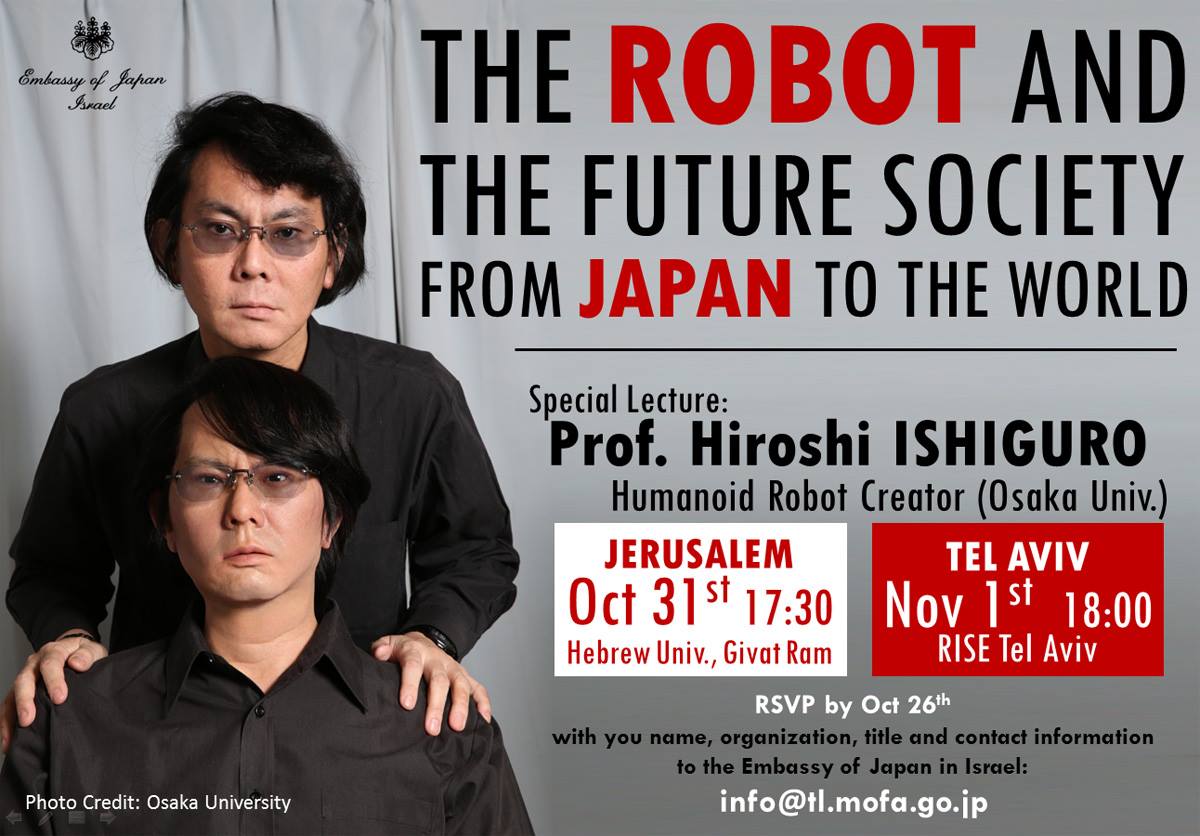

先日、ヒューマノイドで有名な大阪大学の知能ロボット学研究室の石黒教授がイスラエルに来られて講演を行った。

以前からお会いしたかった方で、私個人的には大阪大学を中退しており、まさか母校(と言っていいかわからないが)の教授とイスラエルでお会いできるとは思っていなかった。世界は本当に狭いものです。

上の写真のヒューマロイドと共に来られるのかと思っていたが、彼はモナコで展示会にて講演中だそうだ。どうも大忙しのロボットのようで、「これがロボットのメリットの一つで、僕を呼ぶよりもよっぽど安くつくでしょ。しかも講演のあとは中の仕組みがどうなってるかも見せられる訳だし。」と石黒教授は言う。「みんなは僕という人間よりも彼の方に興味がある。」

ロボットが自分と分身として活躍することにより疑問が生じる。石黒教授のアイデンティティは誰が保持していて、そして人のアイデンティティとは何か、ということだ。

ロボット研究を通じてみるヒト、自分

石黒教授の研究が面白いところはロボットを研究している訳ではなく、ロボットを通じて自分という人間を説明する論理を研究し理解を深めるということ。そしてそうすることによって新たなロボットもできるとのこと。

人間の脳には本来「人間」を認識する機能を果たしており、それが故に人間にとってベストなインターフェイスは人間である。来たるロボット社会に備えるには操作性と相互性を備えるコグニティブロボティクスつまりは人間を理解するためのロボティクスを追求しなければいけない。これを実現するにはエンジニアリングの知識だけでなくサイエンス、ヒューマニティーの知的資源を総動員して学際的に研究を進めていかなければならないという。以前、”Start-up Nation“の著者のSaul Singer氏とお話しした際も今はテクノロジーだけでなく、アート、哲学、文学などの人文科学も勉強する必要があると述べていた。知識人の間での「人間(らしさ)とは」何かという思考を深める価値の重要性が高まってきているのだろう。

イマジネーションの活性化によって人間は「存在」を感じる

ヒトとは何か。テクノロジーを活用することができる動物である。それに加えて、繋がっていたいという感情を持つ生き物でもある。人間とロボット、もしくはロボット同士の繋がりを研究することで人のコミュニケーションを解明しようとしている。

コミュニケーションそして対話とはなんだろうか。石黒研究室では不気味の谷を回避したアンドロイドもしくはロボットで人間がどのようにロボットを認識対話し、存在を認知するかを研究している。下の写真のTelenoid R1は、人に見える最低限のデザイン、言い換えると、老若男女誰にでもなり得る外見を持つアンドロイド。

こちらのロボット研究では高齢者や自閉症の子供を対象に行われた。普段、人間には心を開くことが難しい彼らでも、このヒューマノイドには抱きかかえたり喋りかけたりして心を開いたそうだ。この研究は日本だけでなくデンマークなどの海外でも行われ同様の結果を得られたようです。この反応はTelenoidに対して過去の思い出などを想い出しポジティブな存在感を投影することで心の扉を開くそうです。

また、研究から商品化したHugvieは人間をイメージさせる最もシンプルな形状をした、音声通信機用ホルダ付きのクッション型メディア。こちらを抱っこしながら電話をするだけでストレスホルモンであるコルチゾールが低下するそうだ。どちらの研究からもわかるのは人間は想像力を発揮することでヒトの存在を認知することができるのだ。

ロボットが人間の仕事を代替するのか

質疑応答に入り、今よく話題になる「ロボットが人間の仕事を代替するのか」という質問が出た。石黒教授はこの意見に対して懐疑的である。ヒトと他の動物と分ける一つの要素は、技術を使いこなすかどうかである。今までの歴史を振り返っても、技術の進歩なしには我々の文明の発達はなかった。これからの時代、単純な仕事はロボットやコンピュータにとって変わられるのは確かであるだろう。しかし、そのおかげで学習の期間は伸び、仕事をする生産性は上がり時間は短くなる。だからこそこれから教育が大事であるのであり、政府の財源、税金がしっかり教育の現場に行き届くようなシステムを作らないといけないのだと主張されていました。

(参照元:http://www.irl.sys.es.osaka-u.ac.jp/